“한국게임 판호 ‘0’, ‘한한령 아니다’라는 중국에 외교적 소통을 통해 풀어야 한다. 이것은 기업의 영역이 아니다.”

중국이 게임 ‘판호’, 온라인 서비스 라이언스를 8개월만에 허가하면서 ‘한국 판호’ 허가 문제가 이슈로 떠오르고 있다.

중국은 지난 11일 자국 게임 45개 판호를 승인했다. 지난해 7월 22일을 끝으로 판호 발급이 중단된지 260여일만이다.

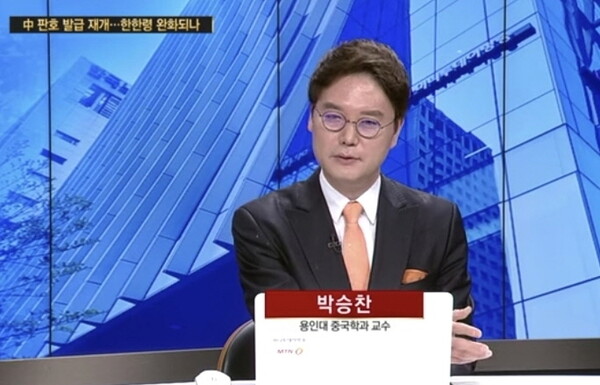

박승찬 용인대 중국학과 교수는 한 경제 케이블 방송에서 “사드 사태 이후 ‘한한령’으로 한국게임에 대한 판호는 거의 나오지 않았다. 그럼에도 ‘한한령’이 이유가 아니라고 대답한다. 그렇다면 진짜 이유를 물어야 한다”고 강조했다.

실제 일본과 비교해도 한국은 사드 사태 이후 ‘한한령’으로 큰 피해를 입었다. 지난해 7월 중국 내 게임판호가 중단되기 전부터 ‘유독히’ 한국 게임 판호는 계속 어려운 상황이었다.

그는 “중국은 아니라고 하지만 ‘한한령’은 사드로 인한 규제였다. 2016년 사드 사태 이전까지는 그해 28개 판호를 받았다. 2017년 6개, 사드 보복이 본격화된 2018년 ‘0’개, 2019년 ‘0’개, 중국의 한국 판호 중단은 2020년 12월 컴투스가 3년 9개월 만에 판호를 발급받을 때까지 계속되었다. 그리고 지난해 6월 2개 받은 것이 다였다”고 말했다.

그렇다면 미국-중국 패권 경쟁 속에 미국편이었던 일본은 어떤가.일본과 비교해 보면 답이 나온다.

박 교수는 “미중패권 경쟁 속 미국을 지지하는 일본의 경우 2020년 96개, 2021년 74개 판호를 발급받았다. 이 점에서 답답한 면이 많았다. 결국은 우리의 교섭능력 문제도 있다”고 말했다.

이어 “중국이 이 같은 한국 판호 중단 및 거부에 대해 ‘한한령이 아니다’면 그 이유는 뭔가를 물어봐야 한다. 일본과 비교해 결과가 너무 확연한 차이가 난다. 미-중 경쟁 상황에서 한국이 중국에게 강력한 지렛대 역할을 해야 한다. 명분있는 사안은 강력히 요구하는 교섭력이 필요하다”고 덧붙였다.

그는 올해는 ‘한중 수교 30년’이자 ‘문화교류의 해’라는 점도 교섭력을 높이는 지렛대가 될 수 있다고 조언했다.

“어쨌든 올해는 양국이 ‘한-중 수교 30년’ ‘문화교류의 해’라고 강조하고 있다. 좋은 시그널이 될 수 있다. 이러한 점을 한국에서 강력하게 어필하면 더 많은 판호를 받을 수 있다. 계속 중국이 ‘한한령이 아니다’라고 하는데, 이번에 제대로 요구하지 못하면 기업들에게 할 이야기가 없게 된다”고 강조했다.

중국은 지난해 모바일 게임 시장은 전년 대비 +7.7% 성장했다. 판호의 경우 2017년 정점을 찍어 국내 판호와 해외(외자) 판호 등 약 9367건 발급되었다. 2018년 2000건, 2019년 1570건 정도였다. 보통 매달 70~100건 정도 나오는데 2017년 이후 계속 내려가고 있었다.

외자뿐이 아니라 내자도 줄어드는 상황에서 지난 3월 공산당 선전부가 하이난에서 연 게임연례회의에서 “게임 심사, 판호 심사 하고 있으니까 곧 허용될 것 같다”고 ‘시그널’을 준 바 있다.

중국 국가신문출판서는 지난 11일 내자판호 발급 목록 발표했다. 넷이즈나 텐센트 등 가장 큰 기업들은 들어가지 않았지만 자국 게임 45개 판호를 승인한 것이다. 국가신문출판서는 2021년 6월 28일 76개 해외 게임을 승인한 이후로 9개월 넘게 외자판호를 내주지 않고 있다.

박 교수는 “이후 미디어(차이신망 등)를 지켜보니 내년까지 3000개 정도 판호가 이뤄질 것 같다는 긍정적인 신호가 나오고 있다. 하지만 너무 성급하게 낙관해서는 안된다. 상황에서 따르면 변동가능성을 고려해야 한다”고 말했다.

박승찬(朴勝贊)교수 프로필

중국 칭화대에서 박사를 취득하고, 대한민국 주중국대사관 경제통상관 및 중소벤처기업지원센터 소장을 5년간 역임했다. 또한 미국 듀크대학에서 교환교수로 미중관계를 연구했다. 현재 사단법인 중국경영연구소 소장과 용인대학교 중국학 교수로 재직 중이다.