대자본이 장악한 게임시장, RPG는 선택이 아닌 필수인가

블록버스터급 모바일게임 하나가 시장을 통째로 접수한지 근 한 달째다. 벌써 누적매출 1000억원을 넘겼다는 이 게임은 마케팅도 융단폭격 수준으로 쏟아낸다. 온라인 오프라인을 막론하고 곳곳에서 이 게임 광고가 시야를 지배한다. 광고를 본 사람들은 계속 그 게임만 찾고, 승자독식 구조는 더욱 단단해진다. 성숙기에 접어든 게임시장에서는 대자본을 등에 업은 ‘금수저 게임’만 성공할 수밖에 없다는 사실을 새삼 실감한다.

시장을 쥐락펴락하는 N사들의 실적은 고공행진중이다. 넥슨은 한국게임사로서는 처음으로 연매출 2조원을 눈앞에 두고 있으며, 올해 코스피 상장을 앞둔 넷마블게임즈는 통계분석기관 앱애니가 집계한 글로벌 퍼블리셔 순위에서 5위를 차지했다. 엔씨소프트도 올해 연매출 1조원을 무난히 달성할 것으로 예상된다.

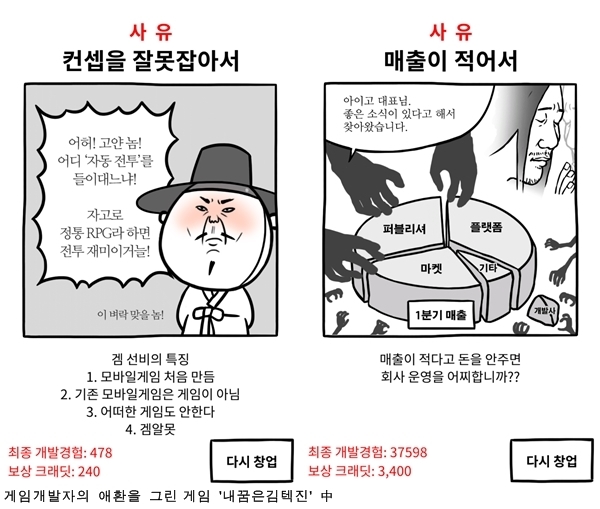

반면 중소게임사들은 계속해서 적자 행진이다. 대기업에 비해 개발자금과 인력에서 열세인 탓에 그들보다 더 나은 게임을 만들기도 힘든데다가, 주머니 사정상 대규모 마케팅은 꿈도 못꾼다. 유저 입장에서는 어차피 비슷비슷한 게임이라면 중소게임사들이 만든 게임을 할 이유가 없다. 그나마 적은 비용으로도 만들 수 있는 수집형 RPG로 맞붙어도 이 모양이다. 아마 수백명의 인력과 수백억원의 자금이 투입되는 MMORPG 전쟁에서는 살아남기가 더 힘들어질 전망이다.

유저들의 반응은 냉소적이다. 자업자득, ‘복붙(복사해 붙여넣기)’ 수준의 RPG만 찍어낸 게임사들의 잘못이라는 이야기다. 참신한 게임으로 승부해야지, 왜 굳이 낙타가 바늘구멍에 들어가려고 하느냐고 질책한다. 하지만 현실적으로 보면 RPG에 뚫린 그 조그만 바늘구멍이 그나마 남은 생명줄이기도 하다. 다른 곳은 바늘구멍조차 보이지 않는다. 당장 iOS와 구글 매출 순위만 봐도 답이 나온다.

최근 폭발적인 인기를 끌고 있는 드라마 ‘도깨비’를 집필한 김은숙 작가는 “왜 신데렐라 이야기만 쓰느냐”는 질문에 이렇게 대답했다. “신데렐라 이야기가 제일 재미있다. 딴 걸 해보면 시청률이 안나온다. 드라마는 예술이 아니라 한 시간짜리 엔터테인먼트다. 그래서 늘 남의 돈으로 예술을 하면 안된다고 생각하며 드라마를 쓴다.”

한국 드라마가 신데렐라, 삼각관계, 출생의 비밀을 지겹도록 우려먹는 이유와 게임판이 RPG 일색인 이유는 비슷하다. 신데렐라가 아니면 시청률이 나오지 않는 것처럼, RPG가 아니면 팔리지 않는다. 당장 먹고 살 캐시카우(Cash Cow, 돈이 되는 제품이나 사업)가 절실한 중소게임사들은 어쩔 수 없이 RPG를 선택한다.

게임 개발자들도 게임을 열렬히 좋아하는 게이머다. 게임을 사랑하는 그들이 내놓은 기획안 초안은 꽤 참신한 형태였을 것이다. 하지만 게임은 예술이 아니라 막대한 투자금이 필요한 엔터테인먼트다. 그리고 남의 돈으로 예술을 해서는 안되지 않나. 그렇게 투자자의 주장 한마디, 사업팀의 입김 한 술, 퍼블리셔의 참견 한소끔 들어가면서 참신함은 덜어지고 익숙함으로 채워진다. 결국 영락없는 ‘복붙’ RPG로 탈바꿈한다. 이 과정에서 누구를 비난할 것인가.

김은숙 작가는 드라마 ‘온에어’에서 ‘서영은’이라는 인물을 통해 드라마 작가의 딜레마에 대해 털어놓는다. 드라마를 보면서 저 말 완전 게임에도 똑같이 적용되는 이야기 아니냐며 몇번을 공감했던 기억이 난다.

“본인 작품에 노골적인 PPL(Product PLacement, 간접광고)성 대사들 쓰는 거 안싫어요?”

“당연히 싫죠. 나라고 대본 쓸 때 핸드폰 기능 노출 몇 번, 대사 노출 몇 번 챙겨가며 쓰고 싶겠어요? 근데 그 PPL 덕에 감독님 작품에 오승아 캐스팅할 수 있는 거고, 입 떡 벌어지는 세트도 지을 수 있는 거고, 고품격 스태프들 세팅할 수 있는 거구요.”

“작품성이란 게 꼭 시청률과 반비례해야 하는 걸까요?”

“네. 요즘은 그래요. 자극적이다, 상투적이다, 말도 안된다 욕하면서도 시청자들은 꼭 그런 드라마 보잖아요. 그 덕에 내가 잘 먹고 잘 살지만. 드라마는 95%의 상투에 5%의 신선함이면 된다고 봐요.”

다만 김 작가는 PPL과 상투성으로 점철된 드라마 제작 환경을 자조적으로 바라보면서도 시청자에 대한 존중은 절대로 놓지 않는다. 자신의 드라마를 비판적으로 바라보는 시청자에게 “그럼 보지마 콰아아아”라고 말하는 대신, 최선을 다해 그럴 수 밖에 없는 이유가 있다고 설득한다. 그 때문인지는 모르겠지만, 드라마 시청자들은 PPL이 난무하는 드라마를 이해하고 관대하게 바라본다. 그런 면에서 게임 유저들이 한국 게임에 냉소적인 시선을 갖게 된 데에는 소통을 게을리한 게임사들의 잘못도 있지 않을까 생각한다.

중소게임사들이 공산품처럼 찍어내는 RPG를 무조건 싸고 돌 생각은 없다. 기존 게임들보다 뛰어나지도 않고 차별점조차 없다면 당연히 시장에서 도태돼야 한다. 가끔은 “이 게임은 유저를 호구로 보고 만들었나”라는 분노도 치밀어 오른다. 하지만 그 뻔한 게임이 나오기까지 얼마나 치열한 고민과 내적 갈등이 있었는지를 생각하면 쉽사리 게임 삭제 버튼에 손이 가지 않는다. 어쩌면 몇 번을 게임을 뒤집어엎으며 리스크(위험)를 줄이려고 고치고 고친 결과가 그러한 결과물일지도 모르니.

한국에서도 어딘가에 복붙 RPG가 아닌 참신한 게임을 만들기 위해 고군분투하는 개발자들이 분명히 있다. 몇몇은 의미 있는 성공 사례를 만들어낸다. 진정으로 응원해야할 이들이다. 하지만 그러한 게임들조차도 대규모 마케팅에 밀리거나, 이런저런 이유로 유저들의 주목을 받지 못하는 경우가 비일비재하다. 개발자들은 좌절하고, 결국 쉬운 길을 선택한다. 그렇게 나온 게임은 유저들에게 복붙 RPG라 욕을 먹는다. 한편으로는, 그런 게임들이 중소개발사의 명맥을 이어주는 것도 엄연한 현실이다. 오늘도 게임업계에서는 냉혹한 악순환이 펼쳐지는 중이다.