25년 전 ‘EA스포츠’서 개발...종합 겨울 스포츠 게임 대명사

지금은 지구행성 최강의 세력으로 군림하고 있는 미국이라는 나라도 불과 200년 전에는 아주 힘없고 나약한 식민지에 불과했다. 지금의 미국이 있기까지는 많은 일이 있었지만 그 시발점에 해당하는 독립전쟁에 영향을 끼친 사건 중에 하나라고 한다면, 1775년 3월 23일 버지아니주 리치먼드에서 열린 민중대회의 결의안이 아닐까 한다. 당시 미국의 독립혁명 지도자 중 한 명이었던 ‘패트릭 헨리(Patrick Henry, 1736~1799)’의 연설 중 지금까지도 유명한 대사가 바로 ‘자유가 아니면 죽음을 달라!’라는 말이다.

■ 스키가 아니면 죽음을 달라?

흔히 미국의 3대 연설문이라고 하면 ‘국민의 국민에 의한 국민을 위한(of the people by the people for the people)’으로 유명한 링컨 대통령의 ‘게티스버그 연설’과 함께 ‘나는 꿈이 있습니다’로 유명한 마틴 루터 킹 목사의 ‘워싱턴 평화 행진 연설’이 있다. 그리고 남은 하나가 바로 ‘자유가 아니면 죽음을 달라!’고 외친 페트릭 헨리의 연설문이다.

자료에 따라 케네디 대통령의 연설문을 포함시키는 경우도 있으나, 어찌됐건 미국사회에서 ‘자유가 아니면 죽음을!’이라는 슬로건은 꽤나 유명한 문장이다. 이렇게 ‘자유가 아니면 죽음을!’이라고 했을 때 게임 회사에서는 거기에 착안하여 ‘SKI OR DIE’라고 이름을 지었나 보다.

필자는 ‘XT’컴퓨터에 ‘허큘리스’ 그래픽 카드를 사용하던 시절에 했던 게임인데, 처음 할 때는 흑백이었다가 나중에 컬러로 된 화면을 보고 깜짝 놀랐던 기억이 난다. 사운드 역시 PC 스피커로 비프음으로 들었을 때는 사실 조금 짜증나는 음악이었는데, 후에 ADLIB 사운드 카드에서 들려오는 중후한 전자기타음이라니..

이 게임은 겨울 스포츠의 특성상 하얀 눈 배경이 많아서 화면 색감이 조금 단조로울 것 같지만, 그래도 겨울의 분위기가 물씬 풍기는 느낌이다. 이 게임에서 등장하는 스키라는 종목은 최근에야 많이들 타러 다니고 겨울 스포츠로 인기가 있지만, 필자가 이 게임을 하던 시절만 해도 서민들에게 스키라는 것은 쉽게 접할 수 있는 스포츠가 아니었다. 하다 못해 강원도 대관령만 넘기에도 여러모로 힘든 시절이었다.

따지고 보면 골프라는 운동도 예전만큼 그렇게 귀족 스포츠로 군림하는 것 같지는 않고, 승마나 그밖의 여러 가지 고급 스포츠들이 최근에는 누구나 마음만 먹으면 즐길 수 있을 정도로 비용도 저렴해지고 널리 전파되었다.

사실 지금도 대한민국은 몇몇 종목을 제외하면 겨울 스포츠 약소국에 속한다. 추운 겨울로는 북유럽에 비할 바는 아니겠지만, 사실상 겨울이 길고 춥고 험난한 나라 중에 하나인데 단지 비인기 종목이라는 이유로 육성에 어려움이 있는 것은 안타까운 일이다. 그나마 지금도 이런 상황인데 이 게임이 출시될 당시에는 상황이 더 심각했다. 그러니 일반 서민들의 입장에서는 멀게만 느껴지는 게 당연한 일이었고, 게임에서나마 접할 수 있다는 것으로 위안을 삼았다. 필자가 그 당시 즐겼던 게임 중에 비슷한 느낌으로는 ‘캘리포니아 게임’이 있는데, 특히 시리즈 2편이 재미있었다.

주어진 시간 2분 내에 고득점을 내야 이기는 방식인데, 고 난이도 회전 기술을 3번 연속으로 사용하고 성공하면 마치 자신이 ‘트리플 악셀’을 성공한 것처럼 엄청난 쾌감이 느껴진다(정말 ‘트리플 악셀’을 하면 그런 기분인지는 안 해봐서 모르겠다).

그밖에도 ‘아크로 에리얼즈 (ACRO AERIALS)’라든가 ‘다운힐 블리츠(DOWNHILL BLITZ)’, ‘스노볼 블래스트(SNOWBALL BLAST)’ 등 많은 미니 게임들이 있다. 대부분 위험한 장애물이나 묘기를 통해 점수를 받는 방식으로 진행된다. 점수는 심사위원들에게 점수를 받아 통계를 내는 방식인데, 높은 점수를 받기 위해서는 위험을 감수해야 하기 때문에 성공했을 때의 그 기쁨은 이루 말할 수 없이 크다.

참고로 필자가 어렸을 때는 눈 속에 연탄재나 작은 돌을 넣어서 만들기도 했는데, 지금 생각해 보면 참 큰일 날 일이다. 눈덩이 만들 때 눈 속에 아무런 첨가물을 넣지 말고 자연 상태 그대로의 것을 쓰길 바란다.

‘스노볼 블래스트(SNOWBALL BLAST)’ 게임 옆에 있는 ‘다운힐 블리츠(DOWNHILL BLITZ)’는 산꼭대기에서 장애물을 피해 산 아래로 내려오는 스키 게임이다. 장애물을 피하면서 곡예를 하면 점수를 받는 방식으로, 마지막 피시니(Finish)선을 지나는 시간까지 계산해 가며 진행을 해야 하기 때문에 난이도는 비교적 높은 편이다. 필자는 중간에 계속 장애물 때문에 잘 안 되서 짜증이 많이 났던 모드다.

■ 필자의 잡소리

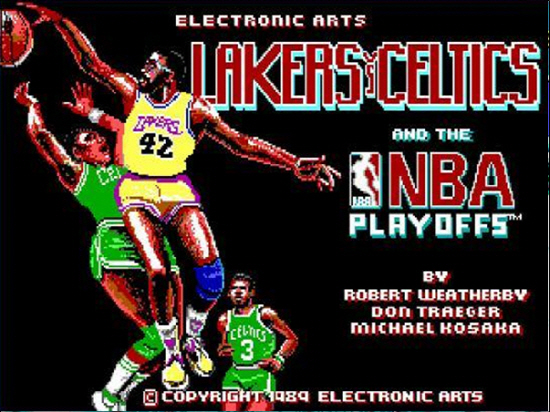

이 게임 ‘스키냐 죽음이냐’를 출시한 회사는 놀랍게도 ‘EA’ 이다. 그때 당시는 지금처럼 ‘EA’ 라는 이름을 쓰지 않고, 원래 이름 그대로 길게 다 썼는데 원래 이름은 ‘Electronic Arts’ 이다. 게임 회사 로고도 네모 동그라미 세모 등의 도형으로 만들었는데, 언제부터인가 회사이름이 ‘EA’로 줄어들었다. 25~30년 전부터 혹은 그 이전부터 이미 스포츠 게임을 계속 만들어 온 회사이다.

물론 ‘EA’는 스포츠 외 다른 장르도 많이 출시했고, 또 게임뿐만 아니라 다른 SW도 많이 출시한 회사다. 아마도 스포츠 게임 개발부문만 엮어서 지금의 ‘EA SPORTS’가 탄생하게 된 것 같은데, 한 가지 장르의 게임 개발 일을 30년 이상 계속할 수 있다는 것에 경외감을 느낀다.

한경닷컴 게임톡 큐씨보이 기자 gamecus.ceo@gmail.com