이미지 – 유투브(/watch?v=hzMGL9jOMG0)

플레이스테이션과 후속기종 플레이스테이션2로 전 세계 아이들에게 꿈과 희망을 안겨주며 천하를 제패한 소니는 돈방석에 앉았다. 물론 게임기 사업을 안 해도 많은 돈을 벌고 있었지만, 전혀 새로운 시장에 진입해서 빠른 시일 안에 누구도 넘볼 수 없는 철옹성의 입지를 굳건히 했다는 점은 단지 수익을 떠나서 기업의 프라이드와도 관련 있는 일이었다. 소니로서는 굉장히 중요한 의미의 사업으로 그룹 차원에서도 아낌없는 지원을 하고 있었다. 그런 소니의 입장에서는 이제 굳히기 작전만 잘 해도 이대로 영원히 자신들만의 왕국이 건설될 것이라 생각했을지도 모른다.

하지만 천하에는 호시탐탐 주인의 자리를 노리는 자들이 기회를 엿보고 있었고, 이번에는 그 상대도 만만치 않은 상대를 만났다. 또 다른 분야에서 이미 전 세계를 장악한 마이크로소프트(MS)였다. 일찍이 PC시장을 장악하고 있는 S/W의 거물 마이크로소프트라니 생각지도 못한 도전자에 소니도 무척 당황스러웠다. 세가의 끈질긴 추격을 뿌리치고 드디어 백기투항한 세가를 바라보며 승자의 여유로움을 만끽하기도 전에 다시 또 피터지는 경쟁에 돌입해야 했다.

그러나 이미 무에서 유를 창조하고 모두의 비아냥과 조소에도 아랑곳 않고 자신들만의 신념을 가지고 세상을 정복한 소니가 아니었던가. 이번에도 그리 어렵지 않게 이겨낼 수 있을 것이라 믿었을지도 모른다. 천하의 닌텐도와 세가와 진검승부를 펼친 끝에 승리했던 것을 생각하며 자신들의 저력을 너무나 믿었던 탓인지 승리의 기쁨에 너무나 도취된 탓인지 3차 전에서만큼은 소니의 압승을 점치기 어려운 상황이 되어 가고 있었다.

창업이수성난(創業易守成難)이라 했다. 어떤 일을 시작하기는 쉽지만 이룬 것을 지키기는 어렵다는 뜻이다. 흔히들 “공성보다 수성이 어렵다”라는 말로 대신하기도 한다. 소니의 경우가 그랬다. 이미 두 번의 시장 쟁탈전에서 승리한 소니였기에 이제는 더더욱 수성에 힘써야 할 때였다. 하지만 수성에 앞서 생각하지 못했던 부분에서 발목이 잡혔다. 한 번 천하를 제패했던 군왕은 다시 한 번 재기를 노리기 마련이다. 세가는 백기 투항하고 시장에서 아예 철수를 해버렸지만, 마음 놓고 안심하기에는 아직 닌텐도가 두 눈 시퍼렇게 뜨고 살아 있었다.

바다 건너 앞으로는 전 세계 글로벌 IT 대기업 마이크로소프트와 전면전을 펼치고 등 뒤로는 복귀를 노리는 천하의 닌텐도가 버티고 있었다. 이 당시 천하는 다시 삼분지계로 나뉘어 닌텐도의 Wii와 소니의 플레이스테션3, 그리고 마이크로소프트의 XBOX 360이 각자의 영역에 자존심을 걸고 격돌하던 시기다.

이 당시 3차 전의 분위기는 별다른 특별한 일이 없는 이상 다시 소니의 플레이스테이션3가 기존의 플레이스테이션1, 2 시장에 타이틀과 유저를 합쳐 그대로 들고 가겠지 하는 분위기였다. 닌텐도의 Wii는 소니와 정면 도전을 피해 약간 비켜선 모양으로 다른 타깃층을 노리는 것 같았다. 마이크로소프트의 경우 전작 XBOX는 팔리긴 팔렸어도 소니를 압도하지는 못했는데, 이번에는 어찌될지 잘 모르겠네 하는 분위기였다. 평가 수치로 비교하면 소니의 플레이스테이션3는 다른 플랫폼에 비해 약간 우세가 아닐까? 하는 정도였다. 하지만 소니가 생각지도 못 한 그 별다른 특별한 일들이 계속해서 일어나고 있었다는 것이 문제였다.

이미지 – 유투브(watch?v=8gVB-KWA0zE&t=95s)

소니의 야심찬 세번째 플랫폼 플레이스테이션3는 가격으로는 닌텐도의 Wii에게 밀리고 하드웨어 스펙상 기술 수치로는 마이크로소프트를 압도하지 못하고 있었다. 플레이스테이션3는 그렇게 중간에 껴서 어중간한 모양새로 이도 저도 아닌 애매한 물건이 되어버렸다.

닌텐도는 소니와 세가의 치열한 1차전 싸움을 멀리서 지켜보며 이름부터 아랫것(32비트)들과 섞이지 않겠다는 포부를 담아 닌텐도64라는 기종을 출시했던 적이 있었다. 하지만 신생 소니가 플레이스테이션 1으로 매일 같이 성장해 가며 시장을 장악해 가는 동안에도 닌텐도64는 이렇다 할 기념비적인 성과를 내지는 못했다. 그래서 후속작은 비트 수 따위에 연연하지 않고 게임큐브라는 이름의 후속 기종으로 조용히 출시했지만 역시나 조용히 묻혀가고 있었다.

게임큐브는 생산 중단 때까지 총 2100만대를 판매하기는 했지만 이미 세상은 플레이스테이션2가 1억5000만대 넘게 팔아 치우며 독식하고 있었고, 2100만대의 수량으로는 이렇다 할 영향을 주기에 힘든 수치였다. 2100만대라는 판매량은 그나마 이전 세대 기종이었던 닌텐도64보다도 못한 판매량이었다. 닌텐도64는 망했다고는 해도 3200만대 넘게 팔았는데 그 보다 1000만대나 더 못 팔았던 것이다.

“세상이 다 아는 슈퍼 마리오를 가졌지만, 세상을 갖진 못했다.”

닌텐도 하면 제일 먼저 떠오르는 것이 ‘슈퍼 마리오’일 정도로 전 세계 누구나 슈퍼 마리오를 알지만 닌텐도는 결국 세상을 갖지 못했다. 난데없이 갑자기 뛰어든 가전제품 업체 소니에게 시장을 내어주고 어떻게든 다시 패권을 찾아오려고 안간힘을 썼지만 닌텐도64도 그 후속기종인 게임큐브도 소니의 플레이스테이션 왕국 앞에서는 무릎을 꿇을 수 밖에 없었다.

이미지 – 유투브(watch?v=cYTOY6-mK3Q)

이제는 마리오의 시대가 저물어 가고 있었다. 라이벌이었던 세가의 바람돌이 소닉은 일찌감치 세상을 등지고 방랑에 들어갔다. 이제 마리오도 그렇게 될 차례였다. 소니가 플레이스테이션으로 3000개가 넘는 타이틀을 쏟아 낼 동안 닌텐도64는 200여개 남짓 소량의 타이틀 밖에 출시하지 못했다. 닌텐도는 8비트, 16비트 시절 거의 독점에 가까운 카트리지 방식의 로열티 지급 방식과 롬팩 제조 수량 제한 등 갑으로서 행할 수 있는 모든 것을 행한 것에 대한 대가를 혹독히 치르고 있었다. 이제 힘 없는 서드파티들은 그간의 설움을 보복이라도 하듯이 닌텐도 진영을 떠나 소니에 붙은 지 오래였다. 소니는 그런 서드파티들의 열렬한 지지를 등에 업고 하드웨어 콘솔 기기 판매량은 물론 소프트웨어 타이틀 수량에 있어서도 어떤 경쟁자보다 우위를 점하며 시장을 독식할 수 있었다.

닌텐도64는 마리오 시리즈와 젤다 시리즈를 빼면 남는 게임이 거의 없을 정도로 닌텐도 전용 게임기라는 혹평까지 들어야 했다. 이런 오욕을 씻기 위해 천하를 놓고 경쟁하던 영원한 라이벌 세가와 손을 잡고 후속 기종인 게임큐브에서는 마리오 시리즈와 더불어 소닉 시리즈도 함께 대거 출시했다.

게임큐브용으로 출시한 세가의 소닉 시리즈만 해도 섀도우 더 헤지혹, 소닉 라이더즈, 소닉 메가 컬렉션, 소닉 어드벤처 DX, 소닉 어드벤처 2 배틀, 소닉 젬스 컬렉션, 소닉 히어로즈 등 세가의 게임기인지 닌텐도의 게임기인지 헷갈릴 정도로 많은 소닉 시리즈가 닌텐도의 게임큐브로 출시됐다(문제는 소니의 플레이스테이션용으로도 출시 했다는 것이 문제). 세상이 변하고 있었다. 닌텐도와 세가의 맞잡은 손을 보며 영원한 적도 영원한 동맹도 없다는 말이 실감나는 순간이었다. 자존심 강하기로 소문만 닌텐도의 게임기에서 세가의 소닉을 보는 날이 올 줄이야.

이미 예전에도 세가의 게임들이 닌텐도의 패미컴이나 슈퍼 패미컴으로 출시된 적이 있었다. 패미컴과 슈퍼 패미컴의 소닉은 중국의 짝퉁 소닉 게임이었음이 밝혀지고 갈 때까지 간 난장판의 끝인 소마리(소닉+마리오)라는 게임까지도 출시 된 적이 있었다(근데 의외로 재미있다는 점이 문제).

그렇게 닌텐도는 치욕을 참아가며 전 세계의 콘솔 게임기 시장을 놓고 으르렁거리며 피 터지는 싸움을 했던 적과의 동맹을 맺었는데도 소니를 이길 수 없었다. 닌텐도는 이제 지난 날의 모든 것을 내려놓기로 했다. 과거의 영광도 명예도 아무짝에도 쓸모 없었다. 세상을 지배하고 호령하던 그 시기만 생각하면서 추억팔이로 연명할 생각은 추호도 없었다. 닌텐도에는 이제 위기감을 뛰어넘어 누군가를 대상으로 경쟁하기 보다는 애초에 자신들이 시작했던 것처럼 다시 처음으로 돌아가 자신들만의 생각과 신념으로 세상에 재미를 제공한다는 취지에 부합하는 게임기를 만들기로 했다. 그것은 절치부심(切齒腐心)이나 와신상담(臥薪嘗膽)과 같은 누군가를 향한 것이 아니었다. 생사의 기로에서 본연의 자신으로 돌아가는 것. 온전히 자신을 향하는 것. 그것이 닌텐도가 취한 선택이었다.

“수구초심(首丘初心)”

이제는 더 이상 누군가와 생사여부를 가르는 경쟁을 할 필요가 없다. 닌텐도는 1889년부터 100년이 넘는 역사와 전통을 자랑하는 기업이다. 창업 초기에는 트럼프나 화투와 같은 종이 카드를 만들었고 1970년 대에는 광선총 장난감 같은 물건도 만들었으며, 1980년대 패미컴 이라는 가정용 콘솔 게임기를 시작으로 슈퍼패미컴의 성공과 함께 전 세계에 이름을 알린 일본 최고의 완구, 게임 회사였다. 모든 것은 남녀노고 누구나 쉽고 재미있게 즐기는 게임을 위한 것이었고 어느 순간 초심을 잃고 자본과 기술을 쫓아 자신들만의 색을 잃어가고 있었다.

닌텐도64와 게임큐브로 더 이상 그런 무한의 경쟁이 자신들에게는 의미가 없다는 것을 깨닫는 순간 닌텐도는 다시 예전의 닌텐도로 돌아갔다. 남녀노소 누구나 그리고 가족 모두가 집 안에서 즐길 수 있는 게임을 생각했다. 그렇게 개발 된 게임이 Wii 스포츠라는 게임이었다. 결과적으로는 Wii 게임기만 1억163만대, 그 중에 Wii 스포츠 라는 타이틀은 8265만장을 판매했다. 엄청난 대성공이었다.

Wii 스포츠 게임은 2018년 1월 8일 ‘Best-selling videogame(가장 많이 팔린 비디오 게임)’에 등재되는 영광을 안기도 했다. 역사상 단일 플랫폼으로 그것도 단일 타이틀로 세운 기록임을 생각해보면 엄청난 수치임을 알 수 있다. 거의 1억장에 가까운 판매량인데 멀티 플랫폼도 아니고 닌텐도 Wii 라는 단일 플랫폼에서 시리즈 총합도 아니고 단일 패키지로 1억장에 가까운 판매를 한 게임은 거의 없다.

이미지 - 유투브(/watch?v=d5c4KOopwLs)

하드웨어 성능 측정 지수인 GFLOPS(1초에 처리할 수 있는 부동소수점 연산의 처리 횟수: 성능지표로 자주 쓰임)를 살펴봐도 동 시대의 경쟁기종의 성능과는 비교가 되지 않을 정도로 낮은 수치였음에도 불구하고 게임의 중요한 본질은 화려한 그래픽도 웅장한 사운드도 아닌 게임 본연의 ‘재미’에 충실하면 된다는 것을 입증한 사례이기도 했다. 당시 경쟁 기종이었던 소니의 플레이스테이션 3는 약 230.4 GFLOPS였고 마이크로소프트의 엑스박스 360 역시 240 GFLOPS라는 수치를 기록했다. 그에 반해 닌텐도의 Wii는 12 GFLOPS라는 경쟁 상대들에 비해 턱없이 부족한 낮은 수치였음에도 불구하고 기록적인 판매행진을 이어나갔다.

2006년 11월 11일 드디어 1년을 넘게 발매 지연 사태를 마감하고 소니의 플레이스테이션3가 출시되었다. 경쟁상대였던 마이크로소프트의 XBOX 360이 2005년 11월 22일에 출시했던 것에 비해 거의 1년이 지연된 것이다. 하지만, 소니는 자신이 있었다. 이미 플레이스테이션 1과 2로 세상에 뿌려진 수많은 게임 타이틀이 자신들의 손아귀에 있었고 그것은 그대로 플레이스테이션 3에 흡수 될 예정이었다(라고 생각했다).

하지만, 소니의 플레이스테이션3가 출시 된지 얼마 되지 않아 한 달쯤 뒤에 닌텐도의 Wii가 2006년 12월 2일 출시됐다. 닌텐도의 Wii는 출시 이후로 이전의 닌텐도64나 게임큐브와는 달리 이상하게 무언가 찜찜했다.

이미지 – 유투브(/watch?v=QIp7htql7zk)

이미 제쳐 놓은 상대라 안심하고 닌텐도6와 게임큐브의 실적을 보면서 역시 두 번 세 번 제쳐놓았음을 확신하고 있었는데, 갑자기 쑥 치고 들어오는 닌텐도의 Wii라는 게임기는 자꾸만 팔려나가고 있었다. 계속 팔리고 많이 팔리고 있었다. 흥행에 성공하지 못한 게임큐브의 후속 기종으로 2005년에 E3에서 그 존재가 공개되었을 때만 해도 소니는 크게 신경 쓰지 않았다. 이미 닌텐도64와 게임큐브의 실적을 두 눈으로 똑똑히 보았기 때문이다.

하지만, 이번에는 달랐다. 한 번 세상을 지배했던 천하의 닌텐도가 다시 돌아왔다. 닌텐도는 Wii의 출시로 한 번에 시장을 뒤집었는데 Wii 하나로 한참 전성기 때 기업가치가 크게 상승했다. 당시 닌텐도의 시가총액이 10조 엔을 넘기도 했었는데 1억대나 팔린 게임기와 1억장에 가까운 판매량의 게임 타이틀 까지 보유한 닌텐도는 주머니에 돈이 넘쳐나 주체를 못 할 정도였다.

반면 이 때쯤에 소니는 플레이스테이션 3 출시로 연이은 적자를 기록하고 있었다. 플레이스테이션 3를 출시한 첫 해 2006년에는 2,323억엔, 2007년에는 1,245억엔, 2008년 585억엔, 2009년 555억엔 등 4년 만에 거의 5,000억엔(5조원)에 가까운 적자를 기록하고 있었다.

소니와 쿠타라기 켄은 닌텐도의 화려한 복귀를 보며 부러움과 그만큼의 조바심도 더해가고 있었다. 결국 소니는 늘어나는 재정 적자를 감당할 수 없다고 판단, 2010년 4월 1일(하필이면 만우절) SCE 법인을 해체하기에 이른다. 그리고 다시 새롭게 SCE 법인을 신설하였는데, 기존의 사업부문을 정리하고 새로운 사업부서들을 신설 법인으로 옮긴 후에 소니 지주사에 편입시켰다.

연일 상승하는 닌텐도와 달리 소니의 회사 가치는 곤두박질치고 있었고 여기에는 다시 소니의 이단아이자 망나니, 또는 문제아 등으로 불리던 쿠타라기 켄이 중심에 있었다. 플레이스테이션을 단순한 게임기가 아닌 하나의 플랫폼 이상으로 가치를 부여하고 가전제품이나 만들던 소니의 차세대 기간산업으로까지 육성시킨 공로는 다시 이전의 문제아로 돌아갔다. 연일 불려 다니며 욕먹고 해명하고 읍소하는 것이 당시 쿠타라기 켄의 일상이었다.

결국 쿠타라기 켄은 사장에서 회장으로 승진했다. 하지만 그것은 일종의 명예직이나 나름 없었고, 실질적인 업무 일선에서 물러나라는 의미였다. 그렇게 쿠타라기 켄은 회장 겸 그룹 CEO로 승격되었다. 쿠타라기 켄이 맡았던 소니의 대표이사 자리는 히라이 가즈오 미국 지사장이 임명 되었다. 부사장에는 소니의 유럽 지사장이었던 데이빗 리가 선임되었다. 그리고 2007년 4월 26일 소니 도쿄 본사에서 열린 총 이사회에서 쿠타라기 켄 회장의 퇴임안에 대한 의결이 결정되어 결국 2007년 6월 19일을 기해 소니 회장으로써 임기가 만료되는 것을 빌미로 퇴사가 결정되었다.

이미지 – 유투브(/watch?v=dFADhExP008&t=224s)

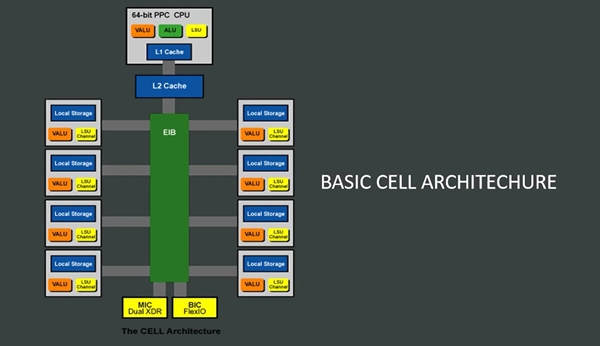

기술로 승부를 걸어 기술로 세상을 평정하려 했던 엔지니어 출신의 쿠타라기 켄의 꿈은 닌텐도의 역습과 신생 XBOX의 가열찬 도전으로 끝내 이루지 못 하고 역사의 뒤안길로 사라지게 됐다. Cell Broadband Engine 일명 CELL칩이라 불리는 플레이스테이션의 중심이었던 만능 칩 자체는 문제가 없었다. 당시 슈퍼 컴퓨터의 성능에 버금간다던 최강의 성능을 자랑하던 CELL칩은 애초에 CPU와 GPU등 주요 핵심 부품을 하나의 칩 안에 담아 새로운 미래 기술을 제시하고 차세대 기술로 다시 한 번 세상을 향한 도약을 꿈꿨다. 하지만 개발이 난항을 거듭하자 결국 GPU를 다시 빼내어 NVIDIA에서 공급 받을 수 밖에 없었다. 이미 5000억원이 넘는 개발 비용이 들어간 CELL칩을 다시 새롭게 설계하고 생산할 수도 없었다.

이러지도 저러지도 못하는 진퇴양난의 상황에서 결국 장고 끝에 악수 둔다는 말처럼 소니는 이미 투입된 매몰비용에 갇혀 냉정한 결정을 내리지 못하고 원안 속행이라는 악수를 두었다. 그렇게 소니의 차세대 게임기인 플레이스테이션 3의 주요 부품 생산이 지연되면서, 경쟁자인 마이크로소프트에게 뜻하지 않은 기회가 찾아온 것이다. 마이크로소프트에게 주어진 1년의 기간은 100년의 시간과도 같은 것이었다.

이미지 – 유투브(/watch?v=u6jXoNieyWs)

이미 1년이나 먼저 시장에 진입하여 본 고장인 북미는 물론 유럽까지 진출하고 한국과 아시아 시장을 휩쓸고 있었다. 반면 소니의 플레이스테이션 3는 화려한 성능 광고에 대한 기대감으로 1년이나 기다렸지만 1년 전에 출시한 XBOX 360의 게임과 비교해도 특별히 나아진 것이 없었다. 정확히는 1년이나 발매 시일이 지났어도 원하는 수량만큼 공급을 하지 못하고 있었다. 발매 초기에 일본에 겨우 10만대를 공급할 수 있었고 북미에 40만대 물량 밖에 소화하지 못해 초기 품절 사태를 겪기도 했었다. 결국 출시 초기 계획했던 400만대의 물량은 200만대로 줄일 수 밖에 없었고 해가 바뀌고 2007년 3월이 되어서야 물량이 공급되기 시작했지만 이미 너무 늦었다.

게다가 늦어진 출시일 만큼 기나긴 기다림을 보상 해 줄 CELL칩의 성능을 최대한으로 끌어낼만한 게임이 없었다. 강력한 성능과는 별개로 게임 개발자들에게도 개발하기 정말 어렵다는 불평만 늘어갔다. 기술에 의존하고 기술로 승부를 하려고 했지만 기술에만 집착하다 보니 사람을 놓친 것이다. 그렇게 기술에만 승부를 걸었다면 최소한 성능이라도 최상의 수치로 나와야 되는데, 기술로도 상대를 압도하지 못했다. 최악의 경우 같은 게임임에도 불구하고 XBOX 360버전이 훨씬 퀄리티가 좋은 경우도 많았다.

가뜩이나 타이틀 수량도 부족한데도 소니는 최강의 성능을 지닌 플레이스테이션 3에 어울리지 않는다는 명목으로 슈팅게임과 아이돌 마스터와 같은 게임의 출시를 거절하기도 했다. 결국 지극히 일본스러운 아이돌 마스터와 같은 게임이 지극히 미국스러운 XBOX 360으로 출시돼 일본에서 XBOX 360을 구매하는 결정적인 계기를 제공하기도 했다. 그렇게 소니는 초기의 초심을 잃고 어느덧 소통하지 못하고 기술에만 집착하는 갑질 대기업이 되어 있었다.

결과만 놓고 본다면 높은 성능의 하이 퍼포먼스를 자랑하는 마이크로소프트의 XBOX 360은 최종 8470만대를 판매했다. 가족 모두가 즐겁게 즐길 수 있는 게임을 컨셉으로 닌텐도의 Wii는 1억 163만대가 팔렸다. 플레이스테이션 3도 그에 뒤지지 않는 8천만대가 넘는 판매량을 기록했지만 역사는 소니의 플레이스테이션 3를 승자로 기록하지 않았다. 오히려 셋 중 제일 꼴찌라는 불명예스러운 기록을 남기기도 했다.

성능에 의존하지 않고 게임의 본질인 재미를 추구하는 것으로 돌아간 닌텐도, 계속해서 포기하지 않고 도전하는 정신으로 새로운 분야를 개척한 마이크로소프트, 그리고 과거 연이은 성공에 자만해버린 소니. 그렇게 소니의 3차전은 딱히 패배라고 할 수도 없지만 그렇다고 명확한 승리도 아닌 어정쩡한 결과로 마무리됐다. 이 시점을 계기로 벼랑 끝까지 몰렸던 닌텐도는 기사회생 할 수 있었고 마이크로소프트는 당당히 한 구역을 차지하며 입지를 굳건히 다질 수 있었다. 진정한 천하 삼분지계가 이루어진 것이다.

(다음 편에 이어집니다.)

글쓴이=김대홍 schnaufer@naver.com