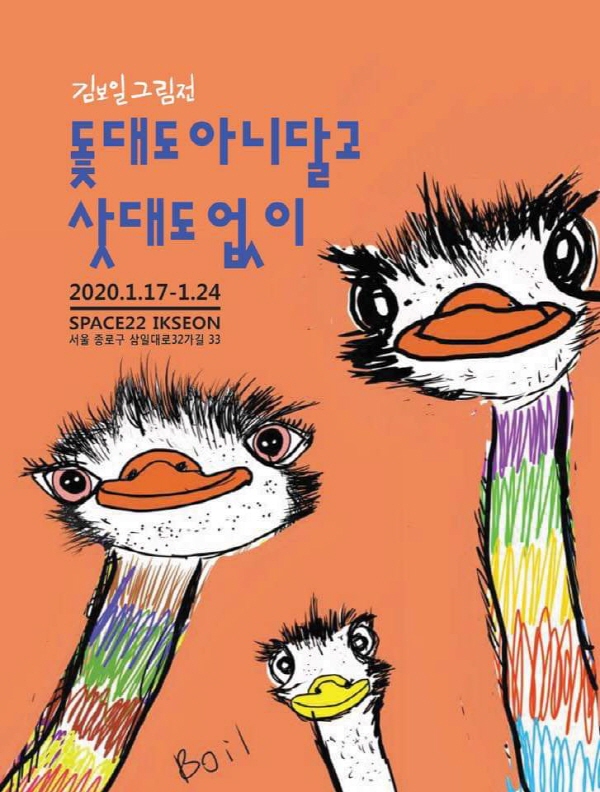

경자년 1월 17~24 서울 스페이스22 익선...시이자 그림 ‘신 문인화’

“무엇이 있어야 비로소 풍경과 침묵은 깊어진다.”

지난해 시집 <살구나무빵집>으로 독자의 감성을 적셨던 시인 김보일이 이번에는 새해 벽두 그림전을 준비했다. 그의 위 페이스북 포스트처럼 풍경 속에서 침묵을 만날 수 있다.

1월 17~24일 서울 스페이스22 익선에서 열리는 전시회는 ‘돛대도 아니달고 삿대도 없이’로 이름을 달았다.

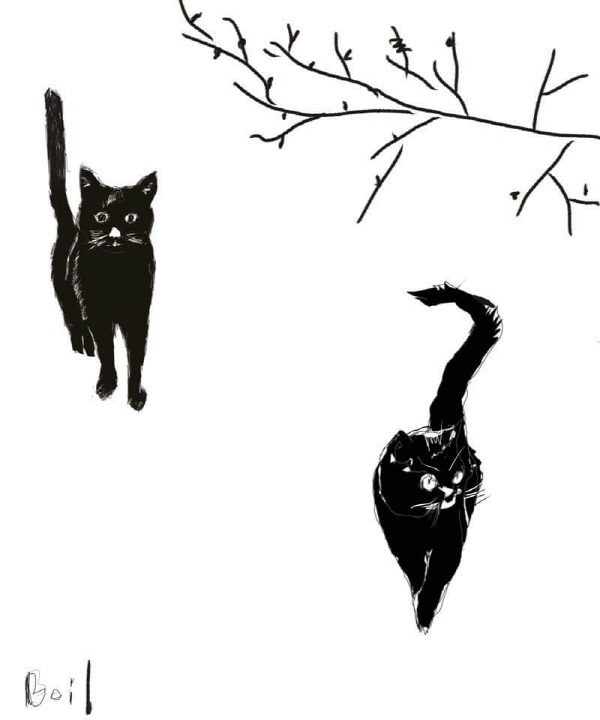

그는 그동안 페이스북에 자신의 그림도 꾸준히 올려왔다. 가령 ‘오래전에 새는 아주 따뜻한 것들의 이름이었을 것이다’(<살구나무빵집>에 실린 ‘시’ 전문)처럼 그의 그림들은 시이자 그림이었다.

돌이 눈 속으로 들어와

눈알을 굴린다

명사산(鳴砂山) 저쪽

낙타의 눈썹 너머

누란(樓蘭)으로 가는

모래의 길

-2019년 12월 26일 김보일 페이스북

이렇게 경계를 무너뜨린 울림 때문에 팔로워들은 그의 그림에 대해 조선시대 사대부의 ‘문인화’ 또는 그림으로 쓴 철학에세이 같다는 평을 하기도 했다. 실제 ‘新 인문화’이기도 했다.

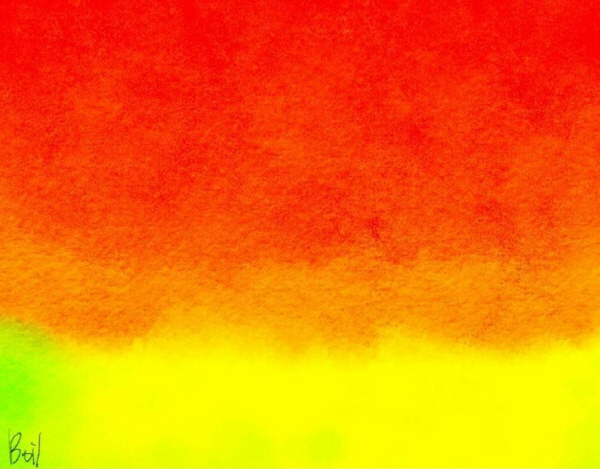

그는 가끔 강렬한 불꽃 같은 열망도 포스트를 통해 그림과 글로 표현했다.

“오르한 파묵의 소설, '내 이름은 빨강'에서는 빨강이 입을 열어 이렇게 말한다. 저 의심을 모르는 단호한 어조! 빨강은 그런 색이다.

색은 눈길의 스침, 귀머거리의 음악, 어둠 속의 한 개 단어다. ....나는 빨강이어서 행복하다! 나는 뜨겁고 강하다. 나는 눈에 뛴다....내가 칠해진 곳에서는 눈이 반짝이고, 열정이 타오르고, 새들이 날아오르고, 심장 박동이 빨라진다. 나를 보라, 산다는 것은 얼마나 아름다운가! ,,,산다는 것은 곧 보는 것이다. 나는 사방에 있다. 삶은 내게서 시작되고 모든 것은 내게로 돌아온다. 나를 믿어라! 입을 다물고, 내가 얼마나 멋진 빨강인지 한번 들어보라.”(2019년 2월 10일 김보일 페이스북)

그는 “이번 그림전의 투톱은 단연 고양이와 기린이다...고양이는 가고 싶으면 가고 머물고 싶으면 머무는 게 고양이다...비즈니스와는 아예 담을 쌓고 처리해야 할 공문도 없고, 결재해야 할 문서도 없다. 마감에 쫓기는 원고도 없다...고양이 팔자만한 것이 없다”고 말했다.

이어 “기린의 심장은 무려 11kg, 심장에서 머리까지 3m 높이로 피를 뿜으려면 모터처럼 강력한 심장이 필요하단다. 기린의 심장은 가뜩이나 고단한데 여기에 가슴 뛰는 사랑까지 겹치면 퍽이나 힘들겠다”고 덧붙였다.

그는 디지털은 산뜻하고 깔밋하고 꽉 있지만 아날로그는 허술하고 성깃하고 어눌하다고 했다. 최근에는 먹을 쓰는 그림도 늘어났다. 어쩌면 ‘약을 오래 먹다 보면 약을 먹기 위해 밥을 먹는다는 생각이 든다’는 그의 비유처럼 한지에서는 선명하고 부드럽고 절제가 있다. 그리고 '마음아 어서 따뜻한 술을 받으렴' 하고 넉넉해졌다.

겨울비

옆자리가 비었다

마음아

와서 따뜻한

술을 받으렴

비 듣는 처마에

등불을 걸고

독작의 시간을

마중 나가자

- 김보일, <살구나무 빵집>

‘배문은 하늘이 많이 보이는 학교다’라고 말하는 시인은 배문고의 국어 교사이자 일간지에 논술에 대해 지면 명강의를 했다.

시집 <살구나무빵집>이 나온 지 1년. 그는 “아름다움만이 절실한 기억이 되는 것은 아닌 듯 싶습니다. 방귀는 오직 살아있는 사람의 내장이 만들어낼 수 있는 가스처럼”고 말했다.

이번 그림 전시에 대해 그는 “서툴고 부족한 못한 선과 색도 온기를 품을 수 있다고 생각하게 해준 이들이 ‘그림전’의 주인이다”며 ‘이 말이면 되겠다’고 했다. “족함을 알면 욕되지 않고, 그침을 알면 위태롭지 않다.”