홍종찬 변호사, 영화 ‘고양이춤’과 울타리가 필요한 작은 생명을 기억하며

도덕정신이 투철한 사람을 ‘법 없이도 살 사람’이라고들 한다. 사회의 근간을 유지하는 제도적 차원의 법률체계가 존재하지 않더라도 오로지 윤리의식만으로 살아갈 수 있는 사람(소위 ‘선한 사람’)을 주로 이렇게 칭한다.

하지만 우리 사회에는 법이 있어야만 하는, 법을 절실히 필요로 하는 사람들이 있다. 제도적 보호가 있어야 살아갈 수 있는 사람들, ‘법이 있어야 살 수 있는 사람’이 그들이다.

우리 사회는 윤리만으로 구동되지 않는다(얼마나 많은 부조리와 부정의, 폭력이 우리 주변에 존재하는가). 윤리와 사회통념으로도 제어할 수 없는 타인과 사회, 제도의 폭거와 부정(不正)이 있으며 법은 그것을 바로잡는 역할을 하기도 한다.

필자는 법이 비단 인간뿐만 아니라 동물에게도 그러한 역할을 수행할 수 있고, 해야만 한다는 당위성에 대하여 찾아보고 싶다. 논의의 지나친 확대를 방지하고자 세상의 다양한 동물들 중에서 고양이에 집중했다.

■ 국가의 위대함은 동물이 받는 대우로 가늠할 수 있다

The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated. (한 국가의 위대함과 도덕적 진보는 동물이 받는 대우로 가늠할 수 있다.)

-마하트마 간디

동물보호단체나 애호가들의 표어로 자주 활용되고 있는 위 문구는(실제 간디의 발언 여부나 출처는 제대로 확인된 바가 없다고 한다) 과연 우리나라에서 동물이 받는 대우는 어떠한지 의문을 갖게 한다.

2018년 3월 헌법개정안에는 ‘국가는 동물 보호를 위한 정책을 시행해야 한다’는 조문이 포함되어 있다. 비록 그 발의안은 채택되지 않았지만, 근원법이자 최고법인 헌법을 통해 국가의 동물 보호 의무를 적시하고자 하였다는 점은 성숙한 사회로 거듭나고 있는 우리나라의 현 상황을 반영하는 증거라 보인다.

헌법개정안 외에도 최근, 동물에 대한 시각이 달라지고 있다는 각종 시그널들이 존재해왔다.

-2018년 9월, 대전 오월드 동물원에서 일어난 퓨마 뽀롱이 사살사건은 대한민국을 떠들썩하게 했다. 동물원의 동물전시나 소비에 대해 논하는 반성의 목소리가 이어졌고, 필자 또한 그 사건을 통해 동물권에 대해 논할 수 있는 사회적 합의의 가능성을 엿보았으며, 전율하였다.

-개 전기도살이라는 극악하고 잔인한 도살방식에 대해 무죄판결을 내린 지방법원과 고등법원에 대해 대법원이 파기환송을 내렸다. 그 시대의 사회통념과 동물에 대한 그 시대 사회인식 등을 종합적으로 고려하여 재고하라는 매우 유의미한 대법원의 판결이었다.

-국회 의안정보시스템에서 ‘동물’이라는 검색어로 검색한 의안이 제19대 국회(2012.05.~2016.05.) 45건에 비하여 제20대 국회(2016.05.~2020.05.)에는 77건에 달한다. 이는 동일법률에 대한 여러 의원들의 개정안이 모두 포함된 수치이지만 동물 관련 법률에 대한 사회적 수요를 반영하는 것으로 보인다.

이와 같은 일련의 사건들을 통해 동물에 대한 사회의 관심과 사람들의 의식이 최근 부쩍 성장하였음을 체감할 수 있지만, 한편 실제로 동물의 권리를 보호해줄 수 있는 제도적 수단은 실로 부족해 보인다면 그것은 필자만의 착각일까?

■ 깜냥이, 희봉이, 예삐, 호순이, 바람이...어느날 고양이가 나에게 왔다

아기돼지들을 망치로 무자비하게 내리쳐 집단 살해한 어느 공장식 농장의 직원이나 심지어 길에서 우연히 마주친 동물을 데려가 개소주를 만든 이에게 사후적인 처벌만을 겨우 내릴 수 있을 뿐이다.

그마저도 수사단계나 법원의 판결 단계에서 미미한 정도로밖에 반려인 또는 시민고발단체의 요구가 수용되지 않는 경우가 허다하다. 가장 근본적으로는 동물학대를 방지할 수 있는 강력하고도 사전적인 제어장치가 존재하지 않는다는 데에 문제가 있다.

반려인구 1500만명 시대라고들 하는데, 제도와 의식의 인과관계에 대한 논의나 제도의 보수성에 대한 논의를 차치하고라도 우리의 사회적 합의수준과 의식의 수준을 제도가 뒷받침하지 못하고 있음을 알 수 있는 대목이다.

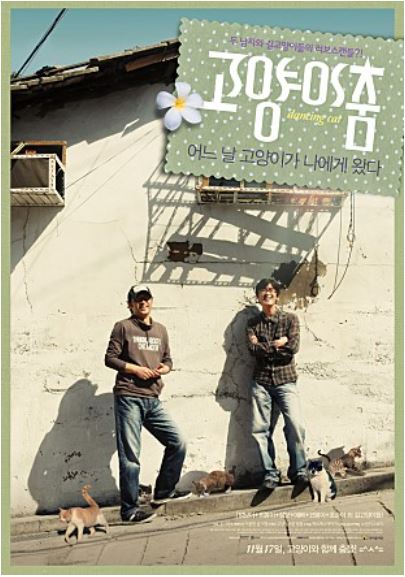

2011년 11월 19일, CGV 압구정은 눈시울이 벌건 사람들로 가득했다. 영화 ‘고양이춤’을 관람하던 날이었다. 이용한 작가의 팬이었던 필자는 당시 고양이춤 개봉소식을 듣고 영화를 관람했다.

‘고양이 춤’이라는 귀여운 이름의 영화는 ‘어느 날 고양이가 나에게 왔다’라는 캐치프레이즈로, 이용한 작가의 ‘안녕 고양이는 고마웠어요’라는 책과 윤기형 CF감독의 고양이와 마주한 일상을 두 사람의 내레이션, 영상과 애니메이션으로 그리고 있다.

스쳐지나가는 풍경과도 같았던 길 위의 생명체들이 두 사람에게 의미있는 존재로 다가온 과정이 감정을 흔든다. 흡사 김춘수 시인의 ‘꽃’에서와 같이 ‘다만 하나의 몸짓에 지나지 않았’던 길고양이들을 우연히 인식하고, ‘꽃’이 된 과정을 그리고 있다.

이 영화 속에서 길고양이들은 ‘길 위에서 태어나, 길 위에서 사랑을 하고, 길 위에서 생을 마감’한다.

■ “길에서 태어났지만 우리의 이웃입니다”

깜냥이, 희봉이, 예삐, 호순이, 그리고 필자가 너무 좋아한 바람이까지 수많은 고양이들을 소개하는 이 영화는 단순히 고양이라는 사랑스러운 동물에 대해 찬미하는 것이 아니다. 고양이 또한 우리 인간과 동일한 생명체라는 점, 나아가 인간과 고양이의 공존에 대한 문제의식을 담고 있다. 인상 깊었던 내레이션을 소개한다.

“이기적인 인간의 도로는 대부분 야생동물의 영역 위에 건설된 것이다. 그런데도 늘 인간은 자신들만이 이 땅의 주인이라고 생각한다. 속도를 늦춰야 하는 것은 정작 인간이고 자동차이지 동물이 아니다. 동물은 언제나 자신만의 속도로 이동하고 있다.” - 이용한

“길 위에 사람이 산다. 그리고 고양이도 산다.” - 윤기형

유사한 맥락에서 최근 필자의 마음을 울리는 광고문구가 있다.

“길에서 태어났지만 우리의 이웃입니다.” (길고양이에 대한 인식개선을 위하여 항상 애쓰시는 김하연 작가의 지하철광고 프로젝트가 선보인 문구이다.)

그렇다. 길에서 살아가는 고양이들 또한 우리와 같은 지구 위에서 살아가며 공생하는 생명체이다. 지구라는 생활터전은 인간의 전유물이 아니다. 그럼에도 우리는 인간의 편리를 위해 ‘길’을 만들고, 고양이들의 삶의 터전과 평온을 빼앗은 채 그들을 ‘길고양이’라고 부르며 우리 마음대로 동물을 규정짓고 있는 것이다.

영화 ‘고양이 춤’과 지하철광고 프로젝트는 같은 문제의식을 공유하고 있다고 보여진다.

지금 우리 사회는 동물과 인간의 공존에 대한 인식이 확산되어 가는 단계에 놓여있다. 동물의 생명 또한 중시해야 한다는 당위성에 대해 어느 정도 사회적 공감대가 형성되어 가고 있는 것이다. 하지만 다시 서두의 이야기를 되짚어볼 필요가 있다.

과연 동물이라는 존재는 현사회의 윤리의식만으로 그 삶을 안전하고 평온하게 영위할 수 있는가? 반려동물에 대한 수요와 관련 산업이 확대되고 있음에도 끔찍한 동물학대 사건들이 끊이질 않고 동물복지에 대한 우려의 목소리가 더욱 거세게 이는 것은 이제 제도적 차원의 보호에 대하여 논할 때가 되었다고 생각하게 한다.

■ 인간의 체온은 36.5도. 고양이의 체온은 37.5도 “1도만 더”

제도적 보호수단으로서의 법은 크게 두 가지 측면에서 효과를 가져올 것이라 보이며, 동물에 대한 제도적 보호의 당위성에 대한 논의를 이로 갈음하고자 한다.

첫째, 법의 부재 혹은 미비에서 발생하는 동물학대나 생명권경시현상을 근절할 수 있을 것으로 기대한다. 헌법이나 동물관련 법령은 성문화된 규범으로서 수범자인 인간에게 동물보호의 당위성을 부여함과 동시에 사회 곳곳에서 발생하는 동물관련 문제들의 감시자로 기능할 수 있을 것이다.

둘째, 제도와 의식의 괴리를 줄이고 이를 통해 의식의 확산과 공유, 동물의 생명권에 대한 사회적 합의로 나아갈 수 있을 것이다. 현행법상 동물사체는 폐기물로 분류되어 쓰레기봉투에 담아 배출하거나 동물병원 등을 통해 의료폐기물로 처리하여야 한다.

그러나 한국농촌경제연구원(2018)에 따르면, 소비자 조사 결과 63.2%가 동물사체를 땅에 매립하고 있다고 한다. 이 결과는 동물을 대하는 인간의 의식과 태도를 법이 반영하지 못하고 있음을 단적으로 보여준다. 사람들의 인식과 시대적 흐름을 반영한 법령의 재정비가 이루어진다면 오히려 그 법령을 기반으로 하여 의식이 성숙하는 선순환적인 구조를 기대할 수 있을 것이다.

사회의 약자들에게는 제도적 울타리가 필요하다. 우리네 바쁜 일상의 끝자락에 존재자체로 위안과 휴식을 주는 반려동물들. 아니 반려동물들을 넘어 길 위의 모든 미약한 생명체들에게 법이라는 것은 오히려 그들을 보호해줄 수 있는 도구가 될 수 있다.

마지막으로, ‘고양이 춤’ 영화의 카피라이트를 빌려와 이 글을 맺고자 한다.

“인간의 체온은 36.5도. 고양이의 체온은 37.5도. 길고양이들을 향한 세상 사람들의 마음의 온도가 1도만, 그렇게 조금만 더 따뜻해지기를 바라면서...”

법은 언제나 냉정하다. 그것을 다루는 우리 변호사들 역시 냉정함을 우리의 본분인양 받아들이고 있는지도 모른다. 그러나 필자와 우리 동물법학회는 인간들에게 자신의 보금자리를 빼앗기고 사라져가는 작은 생명체들과의 공존을 모색하는 따뜻한 온정을 가진 변호사로 살아가고 싶다. 우리들이 1℃의 간극을 메꿀 따뜻한 온기를 전하고 싶다.

글쓴이=홍종찬 변호사 postmj23@hanmail.net

변호사(부산). 법률사무소 윤슬 소속.

작은 생명체를 통해 사색하고, 통찰을 얻는 그런 삶을 꿈꾼다.

동물법학회 대외협력이사

[쉬어가기 코너] “우리집 고양이도 보고 가세요!”

필자 또한 냥집사 대열에 동참하고 있다. 우리 가족에게는 2005년 젤리라는 이름을 가진 여전사 고양이부터 시작하여 현재 콩이, 로날도, 효리, 흰둥이라는 고양이가 있다. 이들이 내 삶에 들어오기 이전에 동물이라는 존재는 철저한 타자에 불과하였다.

어릴 때 드리블에 뛰어난 재능을 보여 호나우두의 이름을 딴 고양이 ‘로날드’, 둘째 콩이가 집에 오면서 어리광이 줄어들어 아쉬운 첫째

#2007년생엄근진 #우리집서열1위 #콩이의영원한형아

못생기기로 전국에서 둘째가라면 서러운 고양이, 못난 짓을 일삼아 본래 이름이 있음에도 ‘못난이’로 불리우는 ‘콩이’, #엄마껌딱지 #집에손님오시면숨도못쉬는쫄보투명고양이

미모에 반하여 손을 뻗었다가는 무조건 다친다! 탁묘를 전전하다 우리집에 눌러살게 된 ‘앙마’ 고양이. 얘도 ‘효리’라는 이름이 있음에도 ‘효리뇬’으로 불림

#도망치며하악질의대가 #기품뿜뿜